Koreksi, Jakarta- Tuberculosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menyerang paru-paru, meski dapat pula menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, atau ginjal.

Penyakit ini menyebar melalui udara ketika seseorang dengan TBC aktif batuk, bersin, atau bahkan berbicara, melepaskan percikan droplet kecil yang mengandung bakteri. Seseorang dapat tertular jika menghirup droplet tersebut, terutama bila berada dalam ruangan tertutup dan ventilasi buruk.

Penyakit TBC terbagi dalam dua jenis, TBC Sensitif Obat (TBC SO) dan TBC Resistan Obat (TBC RO)

TBC SO ialah jenis TBC yang masih dapat diobati dengan obat lini pertama seperti isoniazid, rifampisin, pirazinamid, dan etambutol. Pengobatannya biasanya berlangsung selama 6 bulan, dan jika pasien disiplin minum obat tanpa putus, tingkat kesembuhannya sangat tinggi.

Sementara itu,TBC RO terjadi ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis sudah tak mempan terhadap satu atau lebih obat lini pertama, terutama rifampisin dan isoniazid. Jenis ini lebih sulit disembuhkan, membutuhkan pengobatan lebih lama (6–20 bulan) dengan kombinasi obat yang lebih kuat dan efek samping yang lebih berat. TBC RO sering muncul akibat pengobatan yang tidak tuntas, ketidakdisiplinan pasien, atau penggunaan obat yang tidak sesuai standar.

TBC RO juga dikenal sebagai penyakit katastropik yang berisiko “memiskinkan” orang dengan TBC RO karena dampak multidimensi. Dengan kata lain, TBC RO bukan cuma penyakit medis, tapi juga masalah ekonomi-sosial yang kompleks.

Salah satu kisah nyata perjuangan itu datang dari Sarmin (34), seorang pekerja bangunan asal Kuranji, Kota Serang, Banten. Ia tak pernah menyangka batuk yang dialaminya sejak pertengahan Juni 2025 lalu akan mengubah hidupnya. Awalnya ia mengira itu hanya batuk biasa.

“Kirain batuk biasa, tapi sudah lebih dari seminggu nggak reda-reda. Akhirnya saya coba berobat dan tes dahak,” ujarnya kepada Koreksi, Selasa (14/10/2025)..

Hasil pemeriksaan yang keluar sebulan kemudian membuatnya terkejut, ia didiagnosis TBC RO. Diagnosis itu pertama kali Sarmin terima di Puskesmas Pancur, Kota Serang, sebelum kemudian dirujuk ke RSUD Banten untuk menjalani pengobatan intensif.

Sarmin menjalani pengobatan TBC RO dengan Bedaquiline Pretomanid Linezolid regimen atau (BPal regimen), yakni pengobatan tanpa suntikan yang berlangsung selama enam bulan. Pasien yang mengikuti regimen ini dapat dinyatakan sembuh jika tak pernah bolong mengonsumsi obat setiap harinya.

Selama satu minggu berturut-turut, Sarmin harus bolak-balik ke rumah sakit untuk memulai terapi. Setelah fase awal selesai, ia hanya perlu datang seminggu sekali untuk cek dahak dan ambil obat. Obat-obat itu kemudian ditebus di Puskesmas Kuranji, yang jaraknya lebih dekat dari rumahnya.

Namun, proses pengobatan itu tak mudah bagi seorang buruh harian seperti Sarmin. Tiap kali ia harus kontrol ke rumah sakit, berarti satu hari penuh ia akan absen bekerja, itu berarti Sarmin tak dapat penghasilan.

“Kalau satu hari nggak kerja, ya nggak ada pemasukan,” ujarnya.

Ia biasanya pergi ke RSUD menggunakan sepeda motor. Meski bensin yang dibutuhkan tak banyak, sekitar setengah liter saja, tetap terasa berat ketika kondisi keuangan sedang seret akibat tidak bekerja.

Beruntung, Sarmin mendapat dukungan sosial dari program enabler yang didanai Global Fund. Pada awal masa pengobatan, ia menerima bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan, untuk membantu biaya transportasi dan kebutuhan tambahan seperti vitamin. Namun, pada Juli 2025, jumlah bantuan itu dipangkas menjadi Rp400 ribu per bulan.

“Dana dari enabler itu sangat membantu kami pasien TBC,” kata Sarmin. “Buat menutupi ongkos selama pengobatan, beli vitamin tambahan, dan juga buat menutup kebutuhan saat kami nggak bisa kerja.”

Kini, Sarmin masih terus menjalani pengobatan dengan tekun. Meski tubuh belum sepenuhnya pulih, ia bertekad menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. “Yang penting sabar dan disiplin minum obat,” tutupnya.

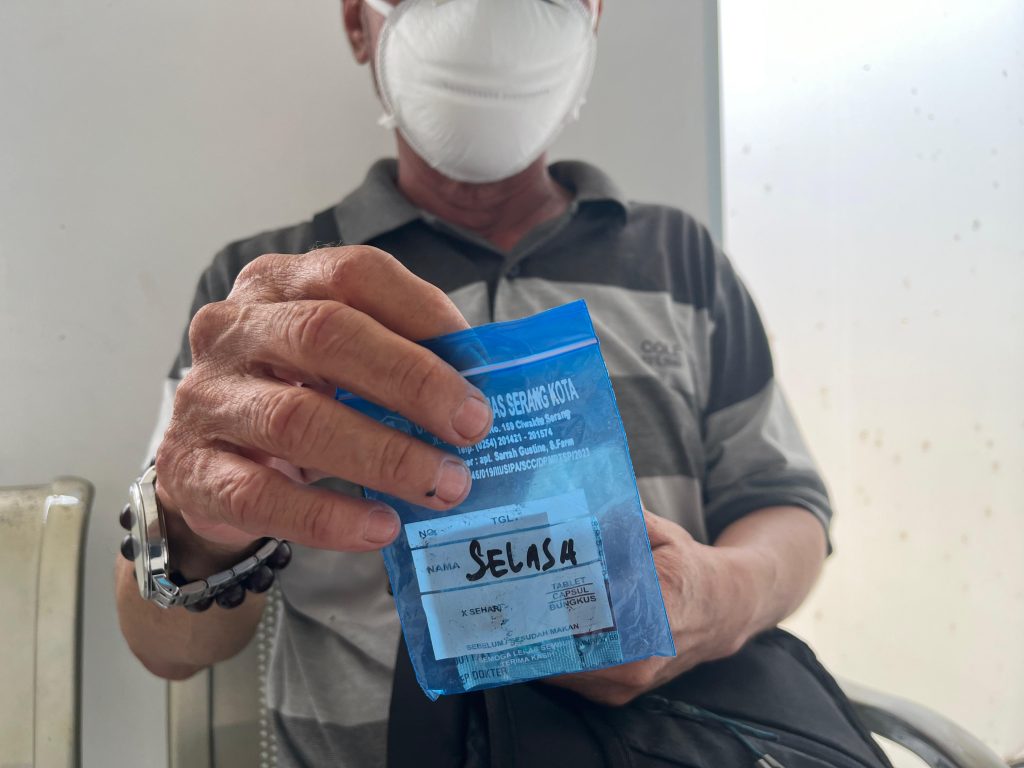

Jika Sarmin menghadapi tantangan dari sisi ekonomi sebagai pekerja harian, pasien lansia menghadapi risiko berbeda dalam menjalani pengobatan TBC. Kondisi fisik yang melemah dan jarak menuju fasilitas kesehatan yang jauh seringkali jadi hambatan tersendiri, seperti yang dialami oleh Zainal Arifin (61), warga Desa Batubantar, Kabupaten Pandeglang.

Zainal didiagnosis mengidap tuberkulosis (TBC) pada Agustus 2025 lalu. Ia mengkonsumsi tujuh jenis obat setiap hari. Gejala awal yang ia rasakan adalah demam tinggi disertai batuk berdahak.

Sama seperti Sarmin, sejak menjalani pengobatan, Zainal menerima bantuan dana dari enabler sebesar Rp600 ribu pada bulan pertama. Namun, jumlah itu kemudian dipangkas jadi Rp400 ribu per bulan. Bantuan tersebut ia gunakan sepenuhnya untuk biaya transportasi menuju RSUD Banten, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari rumahnya di Pandeglang, Banten.

Tiap kali kontrol, ia menempuh perjalanan menggunakan bus dengan ongkos sekitar Rp50 ribu sekali jalan, dan dalam sebulan ia harus ke rumah sakit hingga empat kali.

“Bantuan dari enabler itu cukup buat ongkos ke RSUD sama vitamin. Nggak tahu kalau nggak ada bantuan itu, kayaknya empot-empotan, nih, buat ongkos doang,” ujar Zainal kepada Koreksi, Selasa (14/10/2025).

Selama pengobatan, ia kerap merasakan efek samping seperti mual, pusing, dan kaki terasa kebas. Tahun depan, Zainal masih harus melanjutkan pengobatannya, dan ia berharap bantuan dana dari enabler tetap ada.

Zainal tengah memperlihatkan obat TBC yang harus ia konsumsi setiap hari tanpa putus. Foto: Anggita Raissa/Koreksi.org

Cerita lain datang dari Indra Riyadh (44) yang pada 2021 saat pandemi Covid-19 merebak, ia didiagnosis TBC RO. Ayah satu anak itu, kemudian menjalani pengobatan LTR (Long-Term Regimen), yakni pengobatan jangka panjang yang berlangsung antara 9 hingga 20 bulan dan biasanya diberikan kepada pasien dengan kondisi atau resistansi tertentu yang belum memenuhi syarat untuk terapi pendek.

Namun perjalanan pengobatan Indra jauh lebih panjang dari itu. Ia harus menjalaninya selama 29 bulan hingga akhirnya dinyatakan sembuh total dari TBC.

Saat masa pengobatan, selain harus mengonsumsi obat setiap hari, pasien TBC RO dengan regimen LTR juga diwajibkan menjalani suntikan rutin. Proses pengobatan yang panjang dan berat itu memberikan dampak besar bagi tubuh Indra. Ia sering merasa mual, pusing, panas dingin, kaki kebas, hingga perubahan warna kulit yang menghitam.

“Bahkan saya pernah mengalami halusinasi akibat konsumsi obat itu. Ngomong ngelantur, kayak orang gila,” kenangnya.

Tantangan yang dihadapi Indra bukan hanya fisik, tapi juga sosial. Ia dirundung stigma dari lingkungannya sendiri, bahkan dari keluarganya. Sang istri mulai membedakan piring yang ia gunakan dan membuang perabotan masak yang pernah disentuhnya. Perlakuan itu membuat kondisi mental Indra guncang, alhasil kesehatan mentalnya kian memburuk, hingga akhirnya ia digugat cerai oleh sang istri.

Bak jatuh kemudian tertimpa tangga, Riyadh yang berprofesi sebagai driver online, harus menjual mobil untuk biaya pengobatan dan sehari-hari selama sakit.

“Saya kehilangan pekerjaan. Penyakit TBC bikin saya jatuh miskin. Mobil, ladang saya cari nafkah harus saya jual buat nutupin biaya pengobatan,” tuturnya.

Tapi Riyadh tak mau berlarut terpuruk.

“Satu-satunya kekuatan saya waktu itu cuma anak. Saya ngeliat anak masih kecil, nggak mau kalau dia nggak punya bapak. Jadi saya harus sembuh,” kukuhnya.

Meski bertekad untuk pulih, Indra mengakui sempat merasa putus asa. Ia pernah mogok minum obat karena kelelahan mengonsumsi obat hingga 23 butir setiap hari.

“Kondisi mental juga berpengaruh selama menjalani pengobatan. Kalau mental down, kita nggak ada keinginan lagi buat sembuh, jadi nggak mau konsumsi obat lagi,” katanya.

Perjuangannya membuahkan hasil. Pada 5 Januari 2023, Indra dinyatakan sembuh dari TBC setelah hampir dua setengah tahun berjuang melawan penyakitnya. Pengalaman panjang itu membuatnya bertekad membantu pasien lain agar tidak menyerah seperti dirinya dulu. Kini, ia menjadi pasien support, yakni pendamping bagi pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan.

“Sebagai penyintas, saya tahu betul, orang sakit itu selain butuh obat, juga butuh kondisi psikologis yang sehat. Dukungan dari orang-orang terdekatlah yang bikin penyembuhan lebih mudah. Sebagai pasien support, saya merasa punya tanggung jawab untuk itu,” tutur Indra.

Selain dukungan psikologis, Indra menilai dukungan sosial seperti bantuan dana dari program enabler juga sangat penting. Bantuan tersebut meringankan beban biaya transportasi pasien menuju fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sekaligus memotivasi mereka untuk terus berobat.

“Bantuan sosial itu saya ibaratkan seperti imun. Orang jadi termotivasi untuk berobat,” ujarnya.

Kini, meski telah berstatus penyintas TBC, Indra masih merasakan dampak jangka panjang dari pengobatan yang ia jalani.

“Kaki masih sering kebas. Dan ini berlangsung lama,” katanya pelan.

Pasien TBC Butuh Perlindungan Sosial

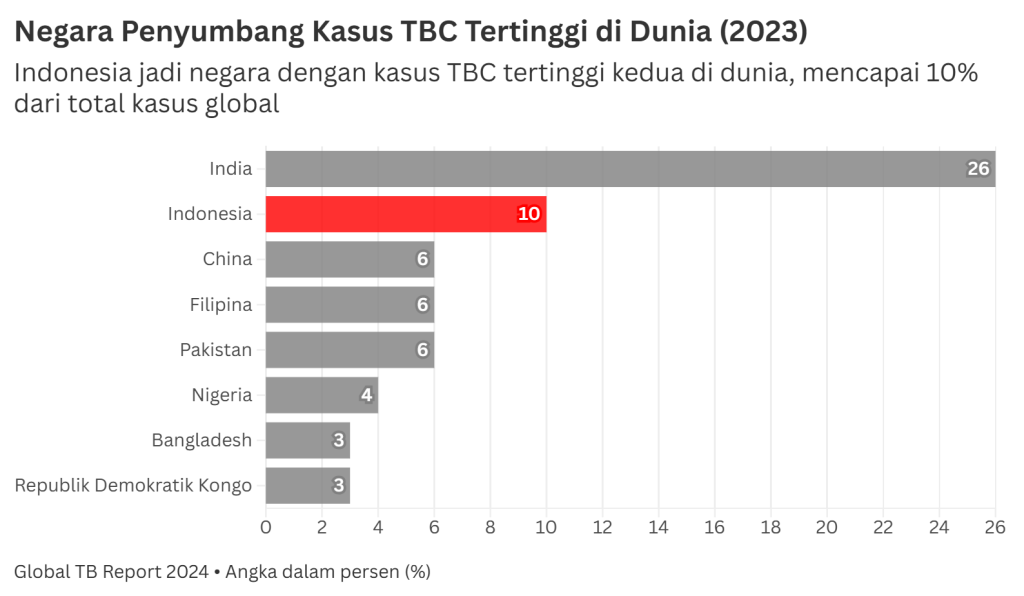

Seturut data dari Global TB Report 2024, Indonesia berada di posisi kedua penyumbang kasus TBC tertinggi di dunia mencapai 10% dari total kasus global, dengan estimasi 1.090.000 kasus TBC dan jumlah kematian terbanyak setelah India yang mencapai 125.000 jiwa.

Saat ini, pemerintah telah menggratiskan pengobatan bagi pasien TBC melalui layanan Puskesmas. Namun, kesembuhan pasien tak hanya bergantung pada ketersediaan obat. Mereka juga memerlukan dukungan sosial tambahan, seperti bantuan transportasi untuk kontrol rutin ke rumah sakit, pemenuhan gizi yang memadai, serta pendampingan psikologis agar tetap disiplin menjalani pengobatan.

Terlebih, beban finansial yang ditanggung orang dengan TBC RO pun sangat berat.

Berdasarkan Kajian Biaya Katastropik dan Kemiskinan bagi Orang Terdampak TBC RO (2022), sebanyak 81 persen pasien TBC RO mengalami kondisi katastropik, yaitu ketika biaya pengeluaran akibat penyakit melebihi 20 persen dari total pendapatan tahunan rumah tangga. Banyak di antara mereka juga mengalami penurunan pendapatan signifikan selama masa pengobatan—bahkan hingga kehilangan pekerjaan seperti yang dialami Riyadh.

Guru Besar Bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Erlina Burhan, menilai bahwa tantangan utama penanganan TBC di Indonesia tak hanya terletak pada aspek medis, tetapi juga pada minimnya perlindungan sosial bagi pasien. Menurutnya, meskipun obat-obatan telah tersedia secara gratis, banyak pasien yang tetap tidak bisa menyelesaikan pengobatan karena terkendala biaya hidup selama proses penyembuhan.

“Banyak pasien TBC yang harus berhenti bekerja karena kondisi fisik melemah atau harus rutin kontrol ke fasilitas kesehatan. Tanpa dukungan sosial, mereka berisiko putus berobat,” ujar Erlina dalam acara diskusi yang digelar Stop TB Partnership Indonesia (STPI) di Klinik JRC-PPTI, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Minim Anggaran

Indonesia menargetkan eliminasi penyakit tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030. Namun, upaya ini masih bergantung pada pendanaan dari donor internasional.

Memang, sempat ada ‘angin segar’ untuk pendanaan program TBC yang naik hingga 8,7 triliun, tapi kemudian lewat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia, Henry Diatmo, menilai anggaran negara untuk program TBC yang sudah terbatas selama ini masih difokuskan pada pengadaan obat dan fasilitas medis, sementara dukungan untuk penguatan sistem, pemberdayaan komunitas, dan sosialisasi pasien belum banyak diperhatikan.

“Belum ada publikasi dan pemberitahuan, berapa anggaran program TBC setelah adanya efisiensi,” kata Henry kepada Koreksi, Rabu (15/10/2025).

Pada tahun 2023 saja, pendanaan program pengelolaan tuberkulosis di Indonesia yang terbanyak berasal dari dana hibah Global Fund yaitu sebanyak 64% dan diikuti oleh sumber pendanaan dari APBN 21% dan lainnya dari Partner yaitu sebesar 7%.

“Kalau eliminasi TBC dianggap penting, pemerintah harus menaikkan anggaran,” jelas Henry.

“Meskipun komitmen sudah kuat, kontribusi domestik relatif rendah,” lanjut Henry.

Salah satu sumber utama pendanaan, Global Fund, juga mengalami penurunan kontribusi akibat penghentian bantuan dari Amerika Serikat. Dampaknya, sekitar 9,27% dana Global Fund dikurangi dari kesepakatan awal.

Henry memperkirakan, pada siklus ke-8 yakni tahun 2027, dukungan dari Global Fund masih akan ada, tetapi dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Henry khawatir, pemangkasan dana itu justru akan menghambat penanggulangan TBC secara masif.

Keterbatasan ini dapat berimbas langsung pada pasien. Henry mencontohkan jika bantuan ini terus mengalami pemangkasan, pasien akan sulit masalah ongkos menuju rumah sakit, meskipun dengan sisitem pengobatan BPaL yang lebih singkat.

“Dampaknya cukup terasa karena dana itu juga digunakan pasien untuk kebutuhan nutrisi. Tanpa dukungan yang cukup, risiko pasien berhenti berobat semakin tinggi, apalagi jika mereka mengalami efek samping obat,” jelasnya.

Menurut Henry, Kementerian Sosial punya peran penting untuk mengalokasikan bantuan sosial bagi pasien TBC, agar keberlanjutan program tetap terjamin. Ia bilang bahwa ke depan, pendanaan untuk penanggulangan TBC harus jadi tanggung jawab penuh pemerintah, bukan bergantung pada donor seperti Global Fund.

“Proporsi dukungan sosial paling besar saat ini masih dari Global Fund. Tapi mekanisme pendanaan yang ideal adalah melalui sistem pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan dari donor seharusnya hanya bersifat teknis, bukan utama. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dalam penganggaran yang layak, termasuk berinvestasi besar untuk penelitian dan inovasi dalam diagnosis, pengobatan, serta pencegahan TBC.

“Kalau mau eliminasi TBC di 2030 benar-benar tercapai, pendanaan harus cukup dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan pusat harus memimpin penuh,” tutup Henry.

Respons Pemerintah

Ketua Tim Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Serang, Khudory Usep, menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025, jumlah temuan kasus TBC RO di Kota Serang tercatat sebanyak 41 kasus, dengan 29 di antaranya sudah memulai pengobatan. Namun, ia mengakui masih ada tantangan besar dalam memastikan pasien menyelesaikan pengobatan hingga tuntas.

Terkait dukungan perlindungan sosial bagi pasien TBC, Khudory mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan belum memiliki skema khusus untuk memberikan bantuan sosial atau finansial kepada pasien yang kehilangan penghasilan selama masa pengobatan.

“Dinas kesehatan hanya sebatas membantu dalam hal penanggulangan kepada masyarakat yang dikonfirmasi sebagai suspek TBC,” ungkap Khudory kepada Koreksi, Kamis (30/10/2025).

Untuk upaya mengatasi stigma sosial dan meningkatkan kepatuhan pengobatan, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan penanggung jawab program di puskesmas dan kader kesehatan untuk melakukan pendampingan intensif.

“Kami terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa TBC meski menular, bisa disembuhkan asalkan pasien meminum obat secara teratur tanpa putus sesuai waktu yang ditentukan,” terangnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia, Henry Diatmo, terkait pentingnya peran Kementerian Sosial dalam menjamin perlindungan sosial bagi pasien tuberkulosis (TBC), Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, menyebut bahwa Kemensos belum memiliki program khusus yang secara langsung ditujukan bagi pasien TBC.

Menurut Rachmat, program perlindungan sosial yang dijalankan Kemensos selama ini berpedoman pada arah kebijakan presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu perlindungan sosial adaptif sepanjang hayat. Program tersebut dirancang untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan data kemiskinan,

“Kemensos melihat dari segi data kemiskinan dahulu yang harus dibantu. Biasanya masyarakat dalam kategori desil 1 sampai 3 yang mendapatkan bantuan,” jelas Rachmat kepada Koreksi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/10/2025).

Rachmat mengatakan bahwa tidak ada instruksi khusus dari presiden untuk memberikan perlindungan sosial yang secara spesifik diperuntukkan bagi orang dengan TBC. Akibatnya, belum ada alokasi anggaran tersendiri untuk mendukung pasien TBC dalam program Kemensos.

Lebih lanjut, ia menambahkan, bukan tidak mungkin sebagian pasien TBC sudah menerima bantuan sosial melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), tetapi belum ada data yang secara eksplisit mengonfirmasi hal tersebut. Karena itu, integrasi data antara Kemensos dan Kemenkes dianggap penting agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.

“Bisa jadi orang dengan TBC sudah dibantu melalui program PBI. Hanya saja, Kemenkes belum mengintegrasikan data berapa jumlah pasien TBC yang telah menerima bantuan tersebut,” pungkasnya.

Terkait belum adanya integrasi data antara Kemenkes dan Kemensos dalam penyediaan perlindungan sosial bagi pasien TBC, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, Ina Agustina Isturini, belum memberikan tanggapan atas permintaan wawancara dan klarifikasi yang telah dikirim sejak 21 Oktober lalu.

Penulis & Reporter: Anggita Raissa

![Susi Pudjiastuti: Minimal DPR Copot Puan Maharani [SALAH]](https://koreksi.org/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-16-073005-75x75.jpg)